Meine Texte

Portfolio

SZ: Berufsbetreuung

Schicksale im Schnelldurchlauf Wenn Menschen ihre Angelegenheiten nicht mehr alleine regeln können, übernehmen das häufig die Angehörigen. Sind sie überfordert, setzt der Staat Berufsbetreuer ein. Doch die müssen sich um zu viele Klienten kümmern. ------ Es ist Freitagmorgen in Flitzing, einem Dorf im Landkreis Freising. Barbara Mattolat trägt einen Stapel Aktenordner aus dem Haus und verstaut sie auf der Rückbank ihres Autos. Mattolat ist eine von mehr als 11000 selbständigen Berufsbetreuern in Deutschland. Ihr Job: Im Auftrag des Staates unterstützt sie Menschen bei ihren finanziellen, gesundheitlichen und behördlichen Angelegenheiten, wenn diese das nicht mehr selbst können. „Als Berufsbetreuer erhalten wir soumfassend Einblick in die intimsten Bereiche eines Menschen wie in keinem anderen Job“, sagt die 53-Jährige. Mattolat hat Sozialpädagogik studiert. Im Auftrag ihrer Klienten verhandelt sie mit Inkassounternehmen und teilt Taschengeldzu. Sie erhält Einsicht in medizinische Unterlagen, befürwortet Operationen oder lehnt sie ab, leitet Zwangsmaßnahmenein oderUnterbringungen. Sie öffnet die Post ihrer Klienten und betritt deren Räumlichkeiten. „Unsere Aufgaben erfordern ein enormes Fingerspitzengefühl“, sagt sie. Mit einem alkoholkranken Mann muss sie anders umgehen als mit einer suizidgefährdeten Frau. Mattolats Telefon klingelt gerade zum dritten Mal. Einer ihrer Klienten hat soeben eine Gläubiger-Liste erhalten,wohin damit? Ein anderer seine fristlose Kündigung, was tun? Eine alte Frau bittet um zusätzliches Geld. Mattolat fragt nach, weist an, wimmelt ab und blickt dabei immer wieder auf ihr Navi. Ihre Besuchstour hat gerade erst begonnen. Ungefähr 1,3 Millionen Menschen in Deutschland können sich wegen einer Behinderung oder Erkrankung nicht um die eigenen Angelegenheiten kümmern. Sie bekommen deshalb durch ein Gericht einen rechtlichen Betreuer an die Seite gestellt. Das sind in vielen Fällen Angehörige, also Ehrenamtliche. Oft sind es aber auch beruflich tätige Betreuer, die selbständig oder als Angestellte eines Betreuungsvereins tätig sind. Seit Jahrenwächst derVerwaltungsaufwand, etwa durch Berichtspflichten und Mitwirkungspflichten wie im Bundesteilhabegesetz festgelegt. Ehrenamtliche Betreuer aus Familie oder Freundeskreis geraten zunehmend an ihre Grenzen. Harald Freter, Geschäftsführer des Bundesverbands der Berufsbetreuer (BdB), spricht von einer sozialen Zeitbombe: „Die demografischen Strukturenunddie immerkomplexeren Lebenssituationen führen dazu, dass die Zahl der Betreuten steigt.“ Gleichzeitig gibt es immerweniger professionelleBetreuer. Wer heute Sozialpädagogik studiert, findet anderswo bessere Bedingungen. „Der öffentliche Dienst bietet mehr Sicherheit und lukrativere Gehälter“, sagt Freter. „Der Markt ist leergefegt.“ Laut Institut für Sozialforschung und Gesellschaftspolitik (ISG) in Köln, das 2017 im Auftrag des Justizministerium einen Bericht zur Qualität der rechtlichen Betreuung erstellt hat, entsprechen die durchschnittlichen Einnahmen eines Berufsbetreuers etwa 80 Prozent derer eines fest angestelltem Sozialpädagogen. Hinzu kommt das Risiko des Freiberuflertums. Auch im Koalitionsvertrag kommt das Themazur Sprache.DiePläne klingenambitioniert: „Die Qualität der Betreuung sowieAuswahlundKontrollevonBetreuerinnen und Betreuern sollen verbessert werden. Das Selbstbestimmungsrecht der Betroffenen soll im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention umgesetzt werden. Die Finanzierung der Arbeit der Betreuungsvereine soll in Zusammenarbeit mit den Ländern gestärkt werden. Eine angemessene Vergütung der Berufsbetreuer soll zeitnah beschlossen werden.“ Harald Freter bezweifelt, dass dem auch Taten folgen werden. Seit 2005 sei nichts passiert, sagt er, obwohl es entsprechende Gesetzesinitiativen gab: So wollte der Bundestag die Vergütung der Betreuer um 15 Prozent erhöhen, doch der Bundesrat nahm das Gesetz von der Tagesordnung, um es nachzubessern. Die grüne Bundestagsabgeordnete Ekin Deligöz erinnert sich: „Leiderkonnte sich die damalige große Koalition auf keine gemeinsame Position einigen. Im Ergebnis hat sie den Gesetzentwurf erst kurz vor Ende der Legislaturperiode vorgelegt und damit eine rechtzeitige Einigung mit den Ländern unmöglich gemacht.“ Auf Barbara Mattolats Terminkalender stehen heute ein 60-jähriger Mann, der an Schizophrenie erkrankt ist und in einem PflegeheimimMünchnerSüdenwohnt.Eine stark übergewichtige, früher alkoholkranke Frau, die noch in den eigenen vier Wänden lebt.Eine junge Frau mit einer Intelligenzminderung, die in einem Mutter- Kind-Haus im Münchner Norden untergekommen ist. Und eine 80-jährige ehemalige Balletttänzerin, die ihr ganzes Leben unter einer psychischen Krankheit gelitten und nach vielen Stationen und Suizidversuchen nun in einem katholischen Altenheim ihren Frieden gefunden hat. Am Nachmittag ist dann noch ein Hausbesuch bei einer an Schizophrenie erkrankten 30-Jährigen geplant, deren Ehemann soeben die Scheidung eingereicht hat. Nach zehn Jahren der Aufs und Abs ging ihm einfach die Kraft aus. Setzt der Staat eine Berufsbetreuerin wie Mattolat ein, muss er dafür bezahlen. Vergleichbar mit dem pauschalierten Vergütungssystembei Ärzten gibt es auch Fallpauschalen für Betreuer. Bei Ersteren ist es die sogenannte morbiditätsbedingte Gesamtvergütung, die pro Jahr und Versicherten von den gesetzlichen Krankenkassen gezahlt wird, unabhängig von der tatsächlich erbrachten Leistung. Bei Berufsbetreuern sind es pauschalierte Vergütungssätze. ImSchnitt kann Barbara Mattolat 3,5 Stunden à 44 Euro in Rechnung stellen. Die Sätze hängen davon ab, ob die Betreuung schon länger besteht, der Betreute vermögend oder mittellos ist, zu Hause oder im Heim lebt. Laut Freter sind die Sätze so knapp bemessen, dass zahlreiche Betreuungsbüros aus wirtschaftlichen Gründen schließen müssen. Auch Mattolat ist unzufrieden: „Im Moment lassen sich drei meiner Klienten scheiden, ich musste diesen Monat den Verkauf eines Hauses abwickeln. Eine andere Betreute hat durcheinenBrandihr gesamtes Hab und Gut verloren“, sagt sie. „Wie soll das in drei Stunden gehen?“ Wieder klingelt das Telefon, der Anruf kommt diesmal aus dem Schwabinger Krankenhaus. Einer ihrer Klienten soll entlassen werden, hat aber nichts zum Anziehen. „DerPatient rennt hier nackt durch die Flure“, tönt die Stimme einer genervten Krankenpflegerin aus der Freisprechanlage. Der Staat gab im Jahr 2015 etwa768 Millionen Euro imJahr für die Pauschalvergütungen der Berufsbetreuer aus. Das entspricht etwa dem Betrag, den er durch die Pkw-Maut einnehmen könnte. Etwa 60 Prozent der Betreuungen kosten den Staat kaum etwas, da Ehrenamtliche nur eine geringe jährliche Aufwandsentschädigung erhalten. Diesen Bereich möchte die große Koalition ausbauen. Dazu allerdings ist der Erhalt der Betreuungsvereine unabdingbar. „Deren zentrale Aufgabe ist es, Ehrenamtliche zu rekrutieren, sie zu unterstützen, fortzubilden und zu beraten“, sagt Freter. Auch die Grünen-Politikerin Deligöz argumentiert in diese Richtung: „Wir wollen die freiwilligen Strukturen stärken“, sagt sie, denn sie weiß: „Wenn die dramatische Lage der Berufsbetreuer und Vereine anhält, werden viele von ihnen ihre Tätigkeit beenden müssen.“ Im Ergebnis würden damit auch die ehrenamtlichen Betreuerinnen, die in den Vereinen tätig sind, wegfallen, sagt Deligöz. „Und das wird für das Gemeinwesen richtig teuer, denn die Betreuung müsste dann durch Freiberufliche rein hauptamtlich organisiert werden.“ Derzeit steht die Existenz von 800 Betreuungsbüros samt ihrer freiwilligen Helfern auf der Kippe. Freter glaubt nicht, dass Berufsbetreuer die Lücke füllen können. „Die Mehrzahl der Berufsbetreuer sind bereits älter als 50 Jahre, viele davon reduzieren statt aufzustocken.“ Barbara Mattolat hat inzwischen eine Parklücke vor dem Haus Residenzia gefunden, klemmt sich einen Aktenordner unter den Arm und betritt die Lobby. Ein Mann im Kapuzenpullover begrüßt sie. Mit seinem ordentlich gestutzten grauen Bartundder Brillewirkt erkompetent und zufrieden. „Er hatte schon schlimme Zeiten“, sagt Mattolat. Sie setzt sich mit ihm an einen kleinen Tisch, auf dem Bett liegen zwei Haufen akkurat gestapelter Jacken. Sie blättert in ihrem Ordner und fragt die Themen Gesundheit, Arbeit und Kontakte ab. Der Mann ist freundlich, ab und zu senkt er den Kopf und verharrt einenMoment still. Als er seinen Kalender vom Nachttisch holt,um den nächstenTermin zu vereinbaren, zittern seine Hände. Er bittet um Geld. Barbara rechnet ihm vor, dass er mit Taschengeld und den 30 Euro im Monat aus der Behindertenwerkstätte besser dastehe als andere. Er solle sichimBüro der Einrichtung regelmäßig eine Auflistung seiner Ausgaben geben lassen, um selber zu kontrollieren, wohin sein Geld verschwinde. „Na“, sagt er, „da ärgere ich mich nur.“ Früher war er spielsüchtig. Sein Lebenstraum wäre es, als DJ zu arbeiten. Ob er ab und zu eine Disco besuche? „Na“, winkt er ab. Mattolat ist dennoch zufrieden mit ihm. Sie beugt sich überden Tisch: „Sie sehen gut aus und sind fit. Wann sollen wir uns wieder treffen?“ Auch die nächsten Besuche verlaufen zufriedenstellend. Die ehemals alkoholkranke Frauwird gerade von einer Pflegerin des ambulanten Dienstes gewaschen, als Mattolat die engeWohnung des Siebzigerjahre- Wohnblocks in der Alpspitzstraße betritt. Die frühere Balletttänzerin in dem katholischen Altenheim erzählt, dass sie ein Bild mit Bär, Luchs und Vater gemalt habe. Der jungen Frau im Mutter- Kind-Haus überreicht die Betreuerin die Versichertenkarte fürs Baby. Bei der letzten Station dieses Tages, im Wohnzimmer der jungen, an Schizophrenie erkrankten Frau, lacht Barbara Mattolatwenigerhäufig. Die blasse Frau mit den ungleichmäßig geschnittenen schwarzen Haaren wippt unablässig auf ihrem Stuhl vorundzurück. Sie überreicht Mattolat einen Stapel Papiere, der helfen soll, ihre Vermögensverhältnisse zu klären. „Ich weiß auch nicht“, murmelt sie immer wieder. Es ist inzwischen später Nachmittag, und Mattolat nimmt sich auf dem Rückweg nach Flitzing ein belegtes Brot aus der Tupperdose. Sie muss noch kurz ins Büro, um die Papiere durchzusehen, die sie auf ihrer letzten Station in Empfang genommen hat – die Scheidungsanwältin wartet auf Informationen. All die anderen drängenden Fragen bleiben erst mal liegen, es ist Wochenende. Ob nach dem Pflegenotstand der Betreuungsnotstand droht, will sie sich lieber nicht ausmalen. Berufsbetreuer ist keine gesetzlich geschützte Profession. Eine bundesweit anerkannte Aus- oder Weiterbildung zum Berufsbetreuer existiert bislang nicht. Private Anbieter, Vereine und das Weiterbildungsinstitut des Bundesverbands der Berufsbetreuer (BdB) bieten Kurse und Seminare zu Themen wie Betreuungsmanagement, Büromanagement, Asylrecht, Psychiatrie, Vermögenssorge, Gesundheitsfürsorge oder juristische Grundlagen an. Im Prinzip kann sich also jeder bei den Betreuungsstellen der Gerichte umdiesen Job bewerben. Die Stellen verlangen in der Regel ein Führungszeugnis, ziehen eine Schufa-Auskunft ein und überprüfen das Gewerbezentralregister. Zudem legen sie Wert auf einen guten Leumund und einschlägige Erfahrungen. Neben persönlichen Fähigkeitenwie Empathie und Durchsetzungsvermögen sollten Bewerber fachliche und methodische Kompetenzen in der Beratungs- und Unterstützungsarbeit mitbringen. Kern des Jobs ist die rechtliche Vertretung, daher wählen neben Sozialpädagogen auch Juristen diese Tätigkeit. Da es häufigummedizinische und psychiatrische Fragen geht, stammt ein weiterer Teil der Betreuer aus Pflegeberufen. Nach einer Studie des Instituts für Sozialforschung und Gesellschaftspolitik (ISG) in Köln haben 73 Prozent der Berufsbetreuer ein Studium abgeschlossen, zumeist Sozialpädagogik. Ihre Jahreseinnahmen vor Steuern liegen mit 40 444 Euro im Schnitt unter denen eines Sozialpädagogen (Jahresbruttoverdienst 49 391 Euro im Jahr 2015). In der Studie wird der tatsächliche Zeitaufwand bei mindestens 4,1 Stunden pro Betreuung je Kalendermonat angesiedelt. Das sind 24 Prozentmehr als der vergütete Zeitaufwand von 3,3 Stunden.

Süddeutsche Zeitung Juli 2018

SZ: Abenteuer Praktikum

Abenteuer Praktikum Eine Hospitanz in einem Land mit anderer Kultur bringt neue Erfahrungen. Drei Studenten berichten: ---- Interkulturelle Kompetenz ist gefragt wie noch nie zuvor. Dirk Werner vom Institut der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln nennt verschiedene Gründe, warumdas so ist: „Unsere Industrie ist exportorientiert. Auch kleine und mittlereUnternehmen haben heute Absatzmärkte oder Produktionsstätten im Ausland.“ Entsprechend hoch schätzten Arbeitgeber Erfahrungen, die Bewerber während eines Auslandspraktikums oder -studiums gemacht haben. Aber auch für Jobs im Land würden solcheHospitanzenwertgeschätzt: „Durch die hier lebenden Migranten setzen sich Teams zunehmend aus Menschen verschiedener Nationalitäten zusammen. Offenheit und interkulturelle Disposition sind da sehr förderlich“, so Werner. Laut DAAD nehmen jährlich circa 40000 Studenten an Erasmus-Programmen teil. Die sogenannteMobilitätsquoteimHochschulbereich liegt somit bei circa 30 Prozent. Auch Auszubildende können von Auslandspraktika profitieren, doch liegt hier dieMobilitätsquote deutlich unter derjenigen von Studenten. Im Jahr 2017 haben nach Angaben des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) fünf Prozent der Absolventen einer beruflichen Erstausbildung einen Lernaufenthalt im Ausland absolviert. Das sind laut BMBF 31000 junge Menschen – doppelt so viele wie noch 2010. „Dass circa fünf Prozent der Auszubildenden ein Auslandspraktikum absolvieren, ist zu wenig“, gibt Werner zu bedenken. Für Studenten existieren vieleWege ins Ausland. „Wir unterstützen solche Aufenthalte sehr“, sagt Angelika Weindel. Sie ist an der Technischen Universität München (TUM) für Auslandsstipendien zuständig. DieTUMbietet eine große Bandbreite verschiedenster Bausteine für das Lernen in anderen Ländern an. Mithilfe des Programms„ TUMwithout borders“ beispielsweise können Studenten Hilfsprojekte in Entwicklungsländern umsetzen. Eine Hospitanz außerhalb des vertrautenKulturkreiseskanndie persönliche Entwicklung und das Verständnis für andere sehr fördern. DiedreiStudenten LauraWochian, Jan Fröhlich und Regine Kerschner erzählen von ihren Erlebnissen. ZumAnwalt nach Tel Aviv In einem Studienmagazin hatte die Jurastudentin Laura Wochian den Bericht eines anderen Jurastudenten gelesen, der über seine Erfahrungen als Praktikant in Israel berichtete. Sie war beeindruckt. „So etwas Ungewöhnliches wollte ich auch“, sagt die 25 Jahre alte Studentin. EinSemester hatte sie bereits mitdemErasmus-Programmin Spanien studiert. Dochsiewollte mehr. „Durch eine außereuropäische Erfahrung kann ichmich besser profilieren“, erklärt sie, was ihr vor der Suche nach einem Praktikum durch den Kopf ging.Mithilfeder Deutsch-israelischen Juristenvereinigungkamsie inKontaktmit einem Anwalt undNotar inTelAviv.Die Arbeit in der Ein-Mann-Kanzlei gestaltete sich unkompliziert. „Er ist Jude deutscher Abstammung und hatte selbst in der Schweiz studiert“, erzählt die junge Frau über den Anwalt, bei dem sie tätig war. Die RechercheaufgabenwarennachihrenWorten interessant und gut umzusetzen, sie kam in Kontakt mit der englischen Botschaft, mit den israelischen Einwanderungsbehörden. Fachlich hätten sie ihre Aufgaben allerdings nicht weitergebracht. „Es ging ja umisraelisches Recht, mit unseremGesetz hatten die Fälle nichts zu tun.“ Ihre Erlebnisse in der Krisenregion berührten die Jurastudentin stark undbeeinflussten sie nachhaltig. Auf einer Mountainbike- Tour gelangte sie auf einen Berg, wo sie einfach nur die Aussicht genießen wollte. Der Anblick, der sich ihr bot, war schrecklich: „Es war eine absolut surreale Situation. Wir konnten zusehen, wie eine syrische Stadt zerbombt wurde“, erzählt sie. Ihre Empörung ist dabei immer noch hörbar.Wochian nahm auch an einer Tour der Organisation Breaking The Silence nachHebron teil. DerAnblick dortwar verstörend. „Die HäuserderPalästinenser hatten Einschusslöcher, jedesFensterwar vergittert, und die Straßen waren menschenleer.“ Ihr seiwährend desAufenthalts in Israel „klar geworden, dass nur eine Sache im Leben richtig laufen muss: der Ort, an dem wir geboren werden. Damit ist alles entschieden“, fasst sie ihre persönliche Erkenntnis zusammen. Zurück nach Passau reiste Laura mit dem Gefühl, eine große Herausforderung bewältigt zu haben. An ihremStudienort erwartete sie schon bald die nächste Herausforderung – die Vorbereitung auf das Staatsexamen. Bauplanung in Jordanien An seine Praktikumsstelle kam Jan Fröhlich eher zufällig. „Ichwar eigentlich schon viel zu spät dran mit meiner Bewerbung beiIAESTE“, berichtet der25Jahre alte Student des Bauingenieurwesens. IAESTE ist eine internationale Vereinigung, die Auslandspraktika für Studenten bestimmter Fachrichtungen organisiert. Nur eine Stelle bot sie ihm an: Das IngenieurbüroMadi and Partners Consulting Engineers in Jordanien suchte nach einem angehenden Bauingenieur. Das klang perfekt: Nach mehreren Aufenthalten inwestlichen Ländern interessierte Fröhlich die arabische Gesellschaft. „Ich wollte erfahren, wie die Werte und Weltbilder außerhalb unseres westlichen Kulturkreises sind“, sagt er. Der Inhaber des 50-Mann-Büros hatte im Westen studiert und schätzte europäische Qualitätsstandards. „Der Respekt mir gegenüber war riesig, obwohl ich doch nur Student im vierten Semester war“, erinnert sich der Student. Besonders beeindruckte ihn die Gastfreundschaft der Einheimischen. Befremdlich hingegen fand er die Zweiklassengesellschaft in Jordanien: „Jedes Büro hatte einen Ägypter als Bedienungfür die Angestellten.“ ÄgypterundPalästinenser werden als billige Arbeitskräfte anders behandelt als Europäer oder Landsleute, berichtet er. Ebenfallsunangenehm war ihm die Meinung der Kollegen, alle Europäer seien konsumbegeistert. „Dass ich kein Fan von Apple oder McDonald’s bin, konnten sie kaum glauben.“ Fachlich entsprachen seineAufgaben denjenigen, die ihn auch in einem deutschen Planungsbüro erwartet hätten. Er nutzte das Praktikum vor allem, um Land und Leute besserkennenzulernen.Dadie Situation in Jordanien seit dem Arabischen Frühling angespannt ist, war es an all den historischen Stätten, die er besuchte,menschenleer. Auf seinen Fahrten passierte er immerwiederKontrollpunkteundMilitäreinheiten. „Die Grundstimmung im Land war komisch“, erinnert er sich. Hinzu kamendie starken Eindrücke, die der Besuch eines Flüchtlingslagers bei ihm hinterlassen hatte. „Das war wirklich krass“, meint Fröhlich nachdenklich. Während seines Jordanien-Aufenthalts wurden dem Studenten der Bauhaus-Universität Weimar zwei Dinge klar: „Der deutsche Reisepass ermöglicht uns alles. Wir können uns jedes Land ansehen und –wenn es brenzlig wird – einfach verschwinden.“ Zurück in Deutschland,nahmer sich vor, vomSchicksal weniger Begünstigte zu unterstützen: Fröhlich gibt im Rahmen eines Projekts derUniWeimar Flüchtlingen Sprachunterricht, inzwischen als Master-Student im Fach Digital Engineering. Forschen an Colombos Uni Das Reisen ist Regine Kerschners Leidenschaft. Nach dem Abitur verbrachte die 24 Jahre alte Studentin ein Jahr in Australien und Asien. „Ich habe mein Herz an Asien verloren“, schwärmt Kerschner, die an derTechnischenHochschuleNürnbergGeorg Simon Ohm das Fach Verfahrenstechnik studiert. Als ihr Professor ihr anbot, ein Forschungspraktikum an derUniversity of Moratuwa in Colombo, Sri Lanka, zu machen, sagte sie sofort zu, „weil es ohne Bewerbungsaufwandgingunddie Lebenshaltungskosten in Sri Lanka niedrig sind“. In Sri Lanka lebte sie mit einem weiterenPraktikanten ineinemStudentenapartment. Sie unterstützte im Department of Chemical & Process Engineering eine Doktorandin bei der ErforschungeinesVerfahrens zur Reinigung von Abwässern aus der Textilindustrie. Einblicke in die Forschungsarbeit zu erhalten, schätzte sie – mit einer Einschränkung: „Ichwäre innerhalb dieses Projekts gerne weiter gekommen.“ Doch die vorhandenenMittel reichten überhaupt nicht aus. „Es war nicht möglich, einen einfachen Silikonschlauch zu bestellen“, erzählt sie. Ein Besucher aus Deutschland musste ihn ihr schließlich mitbringen.Der Arbeitsstil ihrer Doktorandinhingegen entsprachdemwissenschaftlichen Niveau an deutschen Hochschulen. „MeinMitbewohner hatte es schwerer. Da lief monatelang gar nichts“, sagt Kerschner. Erst streikte dasVerwaltungspersonal, dann herrschte Planlosigkeit in dem Labor, in dem derMitbewohner tätig war. Die Erfahrung, mit Land und Leuten in einer ihr zunächst fremden Kultur so gut zurechtzukommen,hat die junge Frau darin bestärkt, sich beruflich ins Ausland zu orientieren. „Das war definitiv nicht das letzte Mal, dass ich im Ausland gearbeitet habe“, sagt sie.Was ihr aber auch klar wurde:„ Dauerhaft lebenmöchteich inSri Lanka nicht“, betont die Studentin, die inzwischennach einer abenteuerlichenRückreise über Indien und Iran an ihre Technische Hochschule in Nürnberg zurückgekehrt ist. Die Rolle der Frau und die fehlenden Karriereperspektiven schreckten sie ab. „Ich durfte männliche Kommilitonen nicht freundschaftlich umarmen, weiblicheKommilitonen durften mitmir abends nicht mal auf ein Bier gehen, geschweige denn auf Wochenendtrips.“

Süddeutsche Zeitung November 2018

SZ: Wer will noch Zellen zählen?

SZ-Wissen, 8./9.2.2020 „Kompakte Orthokeratose, teils Parakeratose, intraepidermal atypische Keratinozyten, diese durchsetzen stellenweise die gesamte Epidermis. Punkt.“ In einem engen Büro zwischen vollen Regalen ertönt eine leise Stimme. Vor einem mächtigen Mikroskop sitzt ein schmaler Mann. Er blickt konzentriert durch das Okular, die Finger der rechten Hand liegen an den Einstellrädchen für die Schärfe, mit der linken schiebt er vorsichtig einen Glasträger mit einer Gewebeprobe hin und her. Ist es ein weißer oder ein schwarzer Hautkrebs? Der Mann murmelt: „Korial deutliche aktinische Elastose, Rundzellenfiltrate, Prozess erreicht den basalen Schnittrand, Punkt, Beurteilung, Doppeltpunkt, fortgeschrittener Morbus Bowen, Punkt.“ Prof. Klaus Griewank ist Hautarzt und Haut-Pathologe. Die Worte, die Griewank in sein Aufnahmegerät murmelt, bedeuten für einen Menschen Entwarnung oder den Startschuss für den Wettlauf von Krebsdiagnose, über Therapie bis zur (hoffentlichen) Genesung. Griewank hat in dem winzigen Stückchen Haut des Patienten soeben Zellen des weißen Hautkrebses gefunden. Das Wissen und Können von Spezialisten wie Griewank droht verloren zu gehen. Im kassenärztlichen Zulassungsbereich Rheinland-Pfalz gibt es neben ihm nur noch einen weiteren Haut-Pathologen. Griewanks Vorgänger musste jahrelang nach einem möglichen Nachfolger suchen und stand schon vor der Schließung seines Labors. Die Branche hat ein Nachwuchs Problem. Über 35% der berufstätigen Pathologen sind älter als 50, über 23% sogar älter als 60 Jahre. Voraussichtlich werden also etwa 800 Pathologen über die nächsten 10 Jahre verteilt, aufhören zu arbeiten – das wären im Schnitt 80 pro Jahr. Es rücken in Deutschland dagegen jährlich nur zwischen 60 und 70 Pathologen nach, konstant seit vielen Jahren. Das reicht für den Diagnosebedarf heute nicht mehr aus: Laut Bundesverband der Pathologen würden inzwischen für einen ausscheidenden Pathologen/in 1,5 NachrückerInnen benötigt. Insgesamt gibt es in Deutschland rund 1.700 Fachärzte für Pathologie. Nicht zu verwechseln mit Rechtsmedizinern wie dem Fernsehhelden Prof. Karl-Friedrich Boerne. Rechtsmediziner beschäftigen sich ausschließlich mit der Untersuchung von unnatürlichen Todesfällen, Pathologen hingegen befunden in erster Linie Gewebeproben Lebender. Etwas mehr als die Hälfte der Pathologen arbeitet ambulant als niedergelassene Ärzte, der Rest stationär in Unikliniken und Krankenhäusern. Ihre Diagnose ist für viele Menschen lebensentscheidend. Mit ihrem scharfen Blick und ihrer detektivischen Spurensuche in unübersichtlichen Zellstrukturen können sie die Krankheit Krebs schneller und zuverlässiger aufspüren, als es anderen Ärzten möglich ist. Laut Deutschem Krebsinstitut sind aktuell 500 000 Menschen an Krebs erkrankt. Doch auch Erkrankungen wie HIV oder Morbus Crohn werden ebenfalls an Hand mikroskopischer Untersuchungen befundet. Pathologen haben also viel zu tun. Und sie tragen einen wichtigen Part an der funktionierenden Gesundheitsversorgung, auch wenn sie in der Öffentlichkeit kaum sichtbar sind. Im Nachbarland Österreich heißt es in einer Pressemitteilung der Österreichischen Gesellschaft für Klinische Pathologie und Molekularpathologie, dass 2019 nur 37 von 144 Ausbildungsstellen besetzt werden konnten. Damit sei das gesamte Pathologie-basierte therapeutisch-diagnostische System in Gefahr. In Großbritannien veröffentlicht das Royal College of Pathologists alarmierende Zahlen. Dort heißt es „Nur noch 3% aller Pathologie Abteilungen verfügen über genügend Personal, um den Bedarf der öffentlichen Kliniken abzudecken. Und dieser wächst konstant.“ In Deutschland werden Assistenzärzte – also Mediziner in der Weiterbildung zum Facharzt – nicht gesondert erfasst, doch Kenner der deutschen Medizinlandschaft schätzen die Lage hierzulande ähnlich ein. „Ja, den Mangel an Pathologen spüren wir deutlich“, sagt Dr. Katrin Schierle, Oberärztin am Institut für Pathologie der Uniklinik Leipzig. immer mehr Institute beantragen bei der Landesärztekammer die Erlaubnis Assistenzärzte zum Pathologen weiterzubilden. Der Bedarf nach deren Expertise wächst und wächst. Allein an der Uniklinik Leipzig werden täglich um die 1000 Präparate erstellt und befundet. Im Team von Dr. Schierle arbeiten fünf Pathologen und 10 Assistenzärzte. Überstunden sind an der Tagesordnung. Griewank befundet täglich Proben in „dreistelliger Höhe“. Die Deutsche Gesellschaft für Pathologie (DGP) beschäftigt sich als wissenschaftliche Fachgesellschaft mit den universitären und akademischen Belangen des Fachgebiets. Auch dort wird es immer enger. „Wir beobachten, dass Weiterbildungsstellen weniger Bewerber erhalten, oder gar nicht besetzt werden können“, sagt Dr. Sebastian Försch, Nachwuchsmitglied im Vorstand der DGP. Auf Tagungen und Kongressen sehe man selten neue Gesichter. Dabei wird im Kampf gegen Krebs der messerscharfe Blick für kleinste Veränderungen menschlicher Zellen immer wichtiger. Für personalisierte Behandlungspläne bildet der pathologische Befund die Basis. Stichwort Multigendiagnostik: an Hand der molekularen Veränderungen von Tumorgewebe kann für jeden Patienten eine individuell passende Arzneimittelkombination zusammengestellt werden. DNA-Stränge werden dafür in sogenannten Sequenzern separiert. Seit einigen Jahren gibt es mit ‚Next-Generation-Sequencing‘ (NGS) ein Verfahren zur parallelen Analyse von einigen hundert Genen. Dadurch können Therapien schneller, präziser und zielgerichteter geplant werden als jemals zuvor. „Wir sind heute in der Lage maßgeschneiderte Krebstherapien einzuleiten“, sagt Schierle. Das ist allerdings mit einem gewissen Mehraufwand für den Pathologen verbunden. Die Weiterbildung zum Pathologen ist anspruchsvoll. Die 6-jährige Facharztweiterbildung erfolgt nach dem abgeschlossenen Medizinstudium. Als Assistenzarzt muss der angehende Pathologe eine Liste von Aufgaben abarbeiten. Dazu gehören Mikroskopieren, Schnitttechniken und Obduktionen ebenso, wie die histologische Untersuchung von exakt 15 000 Fällen. Räumliches Vorstellungsvermögen hilft dem angehenden Facharzt, sich in der Welt der Zellstrukturen zurechtzufinden. „Ich muss kleinste Veränderungen der Gewebearchitektur erkennen und mir vorstellen können, wie sich die Architektur des Tumors in den angrenzenden Bereichen fortsetzt“, sagt Schierle und das bei dem Gewebe eines Säuglings ebenso, wie dem eines Greises. Trotz ausreichendem Angebot an Stellen, Forschungsnähe und geregelten Arbeitszeiten wächst die Zahl der Nachwuchsärzte kaum. Der fehlende Patientenkontakt und die Vorstellung 90% der Arbeitszeit am Mikroskop zu sitzen, schreckt viele von dieser Berufswahl ab. „Die Sichtbarkeit des Faches ist außerdem während des Studiums gering“, ergänzt Försch. Unter Chirurgie, Kinderheilkunde oder Innere Medizin könne sich jeder etwas vorstellen, unter Pathologie nur die wenigsten. Nach der Weiterbildung dauert es noch Jahre, bis der Facharzt seine „interne Datenbank“, wie Griewank es nennt, gut gefüllt hat. „Um in seinem Fach richtig gut zu sein, braucht ein Pathologe viele Jahre bis Jahrzehnte“, sagt Griewank. Doch die Zeit gibt es nicht. Die Schere zwischen Diagnose-Bedarf und Nachwuchs öffnet sich immer weiter. KI und Digitalisierung sollen nun Abhilfe schaffen: der Pathologe könnte, bei personellen Engpässen ein digitales Abbild seiner Probe schnell an ein anderes Institut senden, er könnte unkompliziert eine Zweitmeinung einziehen. Mit Hilfe intelligenter Bildverarbeitung könnte er aufwändige Aufgaben dem PC überlassen. „Der Ki67-Algorithmus ist ein gutes Beispiel für eine erprobte Funktion intelligenter Bildverarbeitung“, sagt Dr. Stephan Wienert, Softwareentwickler bei Precipoint, einem Mikroskop Hersteller. Wienert hat sich als Wissenschaftler und Entwickler auf die Pathologie spezialisiert und für diese einen Algorithmus entwickelt, der die Tumorproliferation (Wachstumsgeschwindigkeit eines Tumors) errechnet, indem er sekundenschnell alle Zellen zählt, die sich gerade in Teilung befinden. Dieser Wert ist mitentscheidend für die Wahl der richtigen Therapie. Auch KI gilt in der Krebsdiagnose als aussichtreiche Methode. Griewank berichtet von Forschungsergebnissen, die bereits heute mit Deep Learning in manchen Bereichen eine Treffsicherheit erreichen, die an die eines Pathologen heranreicht. In der Praxis angekommen ist davon bislang wenig. Ärzte wie Griewank zögern; hohe Kosten, fehlende Standards, veraltete Gesetze und Abrechnungsmodelle der Kassenärztlichen Vereinigung hindern sie, Schritte in diese Richtung zu tun. Viele Pathologen stellen außerdem die Frage, in was für Abhängigkeiten man gerate, schließlich gehe es um Krebs und damit um Menschenleben: „Was ist, wenn diese Systeme versagen und es Menschen wie uns dann nicht mehr gibt?“, fragt Griewank.

Art des Projektes

Kunde

Mein Schwerpunkt sind Technik-Themen. Doch hin und wieder stoße ich auf eine Geschichte, die sich gut einem größeren Leserkreis erschließt. Dann schreibe ich für die Publikumspresse, Magazine und Tageszeitungen. Besonders freut es mich, wenn die Süddeutsche Zeitung Texte von mir veröffentlicht. Eine kleine Auswahl hier:

Mit einem 'KLick' auf das 'i' im Bild öffnen Sie den Text.

Für das Freisinger Tagblatt bin als Reporterin im Landkreis Freising unterwegs und schreibe über Menschen und Ereignisse, die uns in der Hallertau bewegen. Eine kleine Auswahl davon hier:

Mit einem 'KLick' auf das 'i' im Bild öffnen Sie den Text.

Portfolio

A guade Schneid

‚Zzzt’ saust die Sense durch das kniehohe Gras, ‚zzzt’ mäht sie im Halbkreis Stängel, Halme und Grasbüschel nieder. Drei Männer und zwei Frauen arbeiten sich mit Sensen bewaffnet unter einem verhangenen Himmel durch das hohe Gras der Streuobstwiese bei Nandlstadt. Es ist der Sensenmähkurs von Ruppert Grottenthaler. Die fünf Kursteilnehmer sind früh aufgestanden und teilweise viele Kilometer weit gefahren, um das alte Handwerk in Nandlstadt neu zu erlernen: „Ich habe zwei Bienenstöcke im Garten“, erzählt Michael aus Ergolding, ein gut gelaunter 50 Jähriger mit kurzem grauen Haar. Seine Bienen will er nicht mit der Motorsense verschrecken. Ein Stück weiter hat der Franke Ludwig soeben ein kreisrundes Stück Wiese um einen Apfelbaum voller kleiner roter Äpfel freigelegt. Auch er will eine Blumenwiese im Garten. Motorisiert lasse sich sein Hanggrundstück nicht so gut mähen. Los ging es für die Gruppe in aller Herrgottsfrüh um 7:30. Erst versammelten sie sich in der Nandlstädter Werkstatt des Sensenlehrers und Töpfermeisters Grottenthalers, einem ruhigen bärtigen Mann mit grauem Zopf. Neben seinem großen japanischen Keramikofen, zwischen getöpferten Vasen und Skulpturen erzählte er ihnen an diesem frischen Samstagmorgen allerlei Wissenswertes über die bäuerliche Fertigkeit des Sensens. Er zeigte ihnen schmale lange Sensenblätter und kurze breite. Sie alle stammen aus verschiedenen Regionen und sind für verschiedene Einsatzgebiete geeignet. Mit den schmalen langen Schneiden mähen sportlich ambitionierte Profis Gras. „Hundert Quadratmeter in zwei Minuten mähen sie in Wettkämpfen“, so Grottenthaler. Allen Sensenblättern gemeinsam sind die kleinen runden Einprägungen, die sich über die gesamte Fläche verteilen. „Durchs tüpferln wird das Blatt stabiler. Das macht man mit einem Spezialhammer“, erläutert der vom Sensenverein ausgebildete Lehrer. Gute Sensen werden noch in Handarbeit in über 20 Arbeitsgängen gehämmert und geschmiedet. „Das Zeug aus dem Baumarkt schneid ned,“ meint Grottenthaler. Mit schmalen Augen taxiert er die einzelnen Kursteilnehmer und reicht ihnen Sensenbaum, Griffe und Blatt samt Werkzeug zum zusammenbauen. Ralf, ein großer Münchner, bekommt den längsten ‚Worb’, wie der Sensenstiel auch genannt wird. Der untere Griff muss auf Hüfthöhe sitzen, der obere eine Armlänge darüber. Insgesamt soll die Sense nicht höher als bis zur Nasenspitze reichen. Esther, eine schlanke junge Frau in praktischer Funktionskleidung packt ein sorgsam in Folie und Pappkarton gewickeltes Sensenblatt aus. „Damit hat mein Onkel sein Leben lang gesenst“, erzählt sie. Alle beugen sich über ihre Schätze. Vor ihr liegen noch zwei Befestigungsringe für das Sensenblatt, und ein Schleifstein. Das Sensenblatt ist schwarz angelaufen, aber noch voll funktionsfähig. Auf einem Aufkleber steht, dass es 1961 hergestellt wurde. „So a Sens hälts Leben lang“, meint Grottenthaler und erzählt von seinem Nachbarn, der mit 98 noch mit seiner Sense auf der Wiese stand. „Für den war das Sensen Meditation“, so Grottenthaler. Nachdem die Sensenblätter befestigt sind, legen alle ihre Sensen auf den Boden und stellen den Zirkel ein, anschließend die Schneidenhöhe. Nachdem alles stimmt, kann es losgehen. Erst zaghaft, dann immer flotter rückt die kleine Schar der Obstwiese auf den Leib. Zzzt, zzzt zischen die Sensen immer wieder knapp über dem Boden hinweg. Grottenthaler beobachtet seine Schützlinge. „Bleib mit der Sens am Boden“ oder „stell dich grad hin“, heißt es immer mal wieder. Nach 20 Minuten kommen alle mit ihrem Werkzeug gut zurecht. Regelmäßig schärfen sie ihre Schneiden mit dem Wetzstein nach. Ralf und Ludwig probieren verschiedene Klingentypen aus: am Rand der Wiese steht holzigeres Gestrüpp, da schneiden die kurzen Klingen besser. Die Schneisen werden schnell breiter und größer - nach nur zwei Stunden ist die Wiese gemäht. Zurück in Grottenthalers offener Werkstatt mit Blick in den malerischen Garten mit Hühnern und Laufenten, lernen Ralf, Michael, Esther und Ludwig noch ihre Sensen zu dengeln. Grottenthaler zeigt, wie man mit dem Dengelhammer den schmalen ‚Dengel’ an der Schnittkante verdichtet und damit die Sense härtet – eine Kunst, die etwas mehr Übung erfordert. Am Ende des Tages machen sich die Teilnehmer erschöpft, aber zufrieden auf den Heimweg - „Es war a guade Schneid.“

Blick zurück auf ein arbeitsames Leben

Bürgermeister Jakob Hartl ließ es sich nicht nehmen, der Nandlstädterin Franziska Kühner persönlich zum 80sten Geburtstag zu gratulieren und ihr anschließend beim Mittagessen noch etwas Gesellschaft zu leisten. „Wir kennen uns schon sehr lang“, meint Hartl, der wie Franziska Kühner in Nandlstadt aufgewachsen ist. Ein weiterer Kontakt zu der regen Seniorin ergab sich durch ihre Tätigkeit am Wertstoffhof. „Zehn Jahre habe ich mit meinem Mann auf dem Wertstoffhof gearbeitet“, sagt die geborene Dachauerin. Bürgermeister Hartl erlebte sie immer als außerordentlich fleißig und zuverlässig. Tatsächlich kann die mittlerweile etwas kurzatmige Dame mit dem wachen Blick auf ein arbeitsames Leben zurückblicken. Geboren 1938 in Dachau kam sie als 9-jährige Waise auf einen Hof nach Kollersdorf, einem Nandlstädter Ortsteil. „Auf dem Hof musste ich von Anfang an mitarbeiten. Ich habe Erdbeeren gebrockt und bin mit in den Hopfen gegangen“, erinnert sich die weißhaarige Frau. Später musste sie sich als Magd verdingen. „Das waren schwere Zeiten. Als 11-jährige immer um vier Uhr früh raus und Klee holen“, berichtet sie. Doch mit ihrer Hochzeit in den 60er Jahren hatte es mit all der Plackerei erst einmal ein Ende. „Die Heirat war mein Glück“, seufzt Franziska Kühner. Ihr Mann Anton, ein Zimmermann, lebte noch bis vor einem Jahr mit ihr und dem ältesten Sohn in dem hübschen Einfamilienhaus. Doch dann musste sie seine Pflege den fachkundigen Kräften eines Pflegeheimes überlassen. Die beiden zogen gemeinsam fünf Kinder groß, die alle im Umkreis von 40 Kilometern mit ihren Familien leben. „Fünf Enkel und vier Urenkel habe ich“ sagt die 80-jährige stolz. Auch wenn ihr vieles mittlerweile nicht mehr so leicht von der Hand geht, kann sie sich – mit Unterstützung ihres Sohnes – zum Großteil noch selbst versorgen. „Mir wird leicht schwindelig“, sagt sie. Doch weit bis ins Rentenalter hinein war die rüstige Senioren noch in der Lage, zahlreiche Hobbys zu pflegen. So erzählt sie von den vielen Flohmärkten, auf denen sie Trödel verkaufte, vom Garten, in dem sie Blumen, Obst und Gemüse zog, von ihrer Mitgliedschaft im Nandlstädter Turnverein und im VdK. Inzwischen traut sie sich nicht mehr auf die Straße. Der Verzicht aufs Autofahren fällt ihr besonders schwer. Doch der Besitzerin einer anschaulichen Sammlung an Kaffeemühlen und Bügeleisen bleibt die Sammelleidenschaft und ein großer Freundeskreis.

Aus is...

“Aus is, wenn’s gar is und schee is, dass wahr ist“, sagte Traudl Thalhammer am Ende ihrer 40 Dienstjahre als Grundschullehrerin im Landkreis Freising auf ihrer Abschiedsfeier in der Turnhalle der Grundschule Rudelzhausen. Die letzten Jahre ihrer langen Zeit als Lehrerin verbrachte sie an der Rudelzhausener Schule, deren Schüler und Lehrer sie im Rahmen der alljährlichen Abschlussfeier für die Viertklässler am letzten Schultag vor der Sommerpause in den Ruhestand entließen. Bürgermeister Konrad Schikaneder, Direktorin Maria Behr und die Vertreterin des Elternbeirats dankten ihr für ihre große Hilfsbereitschaft, ihre konsequente Pädagogik und ihre gute Laune. Für sie wurden Zeichnungen der Kinder enthüllt, Sketche gespielt.Viele Blumen und Geschenke wurden ihr überreicht, unter anderem ein Stapel Schulhefte - damit es ihr zu Hause ja nicht langweilig werde. Zwischendurch sangen die Kinder, mal etwas bayrisches, mal einen fetzigen Rap. Am Ende der 1 ½stündigen Festlichkeiten in der Turnhalle wirkte die 65jährige mit den feinen Gesichtszügen doch etwas mitgenommen. Zwar hatte Maria Behr in ihrer Abschiedsrede die Vermutung angestellt, dass ihr das Loslassen nicht schwer fallen würde, doch nach all den warmen Worten, Anekdoten und auf sie gemünzten Liedern war die Rührung einfach zu groß. Zwischendurch griff die schlanke Lehrerin im Dirndl zur Gitarre und sang gemeinsam mit ihrem Kollegen Christoph Stadler für ihre 4. Klässler ein Abschiedslied „um die Schulzeit noch einmal Revue passieren zu lassen.“ Vom Hopfen, den Hausaufgaben und kleinen Hasen, die die Kinder so gern von ihrem Ausflug auf einem Bauernhof mitgenommen hätten, war darin die Rede. Die Kinder stampften und klatschten zum Dank begeistert. „Mit dem Lehren aufhören, wenn es Zeit ist. Das ist eine große Kunst“, sagte die Direktorin, bevor sie kurz den Werdegang Thalhammers schilderte, die im Laufe ihrer Laufbahn zur Studienrätin befördert worden war und in Rudelzhausen ständige Vertretung der Schulleiterin war. Traudl Thalhammer, eine jung gebliebene muntere Frau mit einen feschen Kurzhaarschnitt, wuchs in Freising aus, studierte an der Ludwig Maximilian Universität in München und kehrte anschließend in den Landkreis zurück. Dort unterrichtete sie an Grundschulen in Freising, Kirchdorf, Nandlstadt und schließlich Rudelzhausen. „Der besten Schule im Landkreis“, wie sie den anwesenden Schülern und Eltern versicherte. Doch auch wenn in Rudelzhausen die nettesten Kollegen und die beste Chefin anzutreffen seien, „irgendwann muss Schluss sein,“, sagte die Freisingerin entschieden. Am Anschluss an die Feierlichkeiten erzählte sie dem Freisinger Tagblatt noch, wie sich das Schulleben im Laufe ihrer Schulzeit veränderte: „Die vielen Vorgaben von oben, der ganze Verwaltungskram – das ist immer mehr geworden“, so Thalhammer. Doch auch der Druck seitens der Eltern vor dem Übertritt auf eine weiterführende Schule, „das gab es vor 40 Jahren nicht in der Form.“ Traudl Thalhammer hat gerne auf dem Land unterrichtet „Jeder Tag war anders. Jedes Kind war anders“, sagt die 65 mit leiser Wehmut, doch den Abschied versüßt ihr die Aussicht, nun endlich in die Ferne reisen zu können - „außerhalb der Schulferien.“

Abschiedsfeier mit gemischten Gefühlen

Ein außerordentlicher Erfolg und ein großer Verlust prägten die Abschiedsfeier der 9. Klässler der Moosburger Georg-Hummel-Mittelschule. Die Schüler der 9c hatten wenige Monate vor den Prüfungen einen schweren Verlust zu verarbeiten. In den Osterferien verstarb ihr Klassenlehrer Stefan Obermeier im Alter von 38 Jahren überraschend. Eine seiner Schülerinnen, Elena Schreil, 9c, hielt eine Rede zu seinem Gedenken und bat um eine gemeinsame Schweigeminute. „Seit mehr als drei Monaten fehlt er hier und auch wenn wir alle unseren Weg gehen, ist er mit Sicherheit nicht weit weg. Niemand kann uns unsere Erinnerungen wegnehmen“, sagte die tapfere Schülerin. Mehrmals musste sie, von Gefühlen überwältigt, ihre Rede unterbrechen. Zwei außerordentliche Erfolge bildeten den Gegenpol des Abends. Corinna Damaschin aus der Klasse 9b erreichte einen Notenschnitt von 2,0 und ist somit die Schulbeste. Das Besondere: Corinna Damaschin kam erst 2017 aus Moldawien nach Deutschland. Sie war nach nur zwei Monaten in der Übergangsklasse in der Lage, in eine Regelklasse zu wechseln. Dort hob sie sich durch besonderen Fleiß und vorbildliches Verhalten hervor. Innerhalb eines Jahres erlernte sie die deutsche Sprache - zusätzlich zum Stoff der Prüfungen. Sogar Ehrengast Josef Dollinger, zweiter Bürgermeister der Stadt Moosburg, äußerte sich in höchsten Tönen über den Erfolg des Mädchens: „Dass viele von Euch Fleiß und Intelligenz mitbringen, sehen wir am Beispiel Eurer Mitschülerin Corinna Damaschin, die ohne Deutschkenntnisse in unser Land kam und nun als Schulbeste die Abschlussprüfungen bestand. Meinen herzlichen Glückwunsch an Corinna.“ Dollinger ermutigte alle Schüler, weiterhin fleißig und ehrgeizig zu sein. Denn dann würden sie von Ausbildungsbetrieb und Schule gefördert und unterstützt werden. Doch auch andere schafften es, einen 2er-Schnitt zu erreichen. So wurden vier weitere Schüler und Schülerinnen geehrt. Jonas Stepke erreichte einen Schnitt von 2,1, Andrea Heigl einen Schnitt von 2,1, Larissa Simon desgleichen. Sie ist Rumänin und wurde als weiteres Beispiel für gelungene Integration und für die erfolgreiche Verzahnung von Übergangs- und Regelklasse von Dollinger lobend hervorgehoben. Susanne Steidel erreichte eine 2,2. Sie zeigte nicht nur schulisches, sondern auch soziales Engagement: Als Schulsanitäterin unterstützte sie die Lehrkräften bei Ausbildungs- und Trainingsübungen. Schulleiter Erich Golda zeigte sich sehr zufrieden mit den erreichten Leistungen und wünschte den Schülern und Schülerinnen zum Abschied: „Freut euch über den bewältigten Lebensabschnitt! Passt auf euch auf und seid anständige Menschen, gute Partner, vernünftige Eltern. Auf all diesen neuen Wegen wünsche ich euch jetzt im Namen der Schule viel Glück und viel Erfolg.“

Während meiner langjährigen Redakteurs-Tätigkeit für den Verlag moderne industrie entstanden zahlreiche Texte zu anspruchsvollen Technikthemen. Davon sehen Sie hier eine klitzekleine Auswahl:

Mit einem 'KLick' auf das 'i' im Bild öffnen Sie den Text.

Portfolio

Generatoren aus Ingolstadt

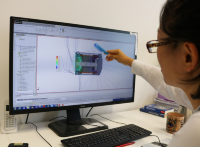

Ein Ingolstädter Start-Up konstruiert Generatoren in Branchenbestzeit------- Gleich ums Eck eines schicken Outletcenters liegt das Gründerzentrum Ingolstadt. Vor dem Eingang des funktionalen Flachbaus steht ein buntes Sammelsurium an Fahrrädern. Im Gebäude selbst verweist ein großer Aufsteller auf das China Zentrum Bayern im ersten Stock. Rechts, den Gang hinunter, liegen die Räumlichkeiten von Bayerische Elektrische Maschinen GmbH (B.E.M.). Ein großes helles Büro, in dem ein knappes Dutzend Männer und Frauen arbeiten. Vor einem Rechner sitzen zwei Konstrukteure, stehend daneben ein chinesischer Kollege. Sie diskutieren die Bauform eines Generators: „Der Kühler muss runter, das Ding ist zu hoch“, meint der Ältere, die anderen nicken. Seit knapp vier Jahren entwickelt das B.E.M.-Team der beiden Gründer Yanqinq Qu und Nan Qu hier Generatoren in den Leistungsklassen 0,5 bis 30 Megawatt. In der Stadt an der Donau hat das Geschäft mit Generatoren schon länger Tradition. 60 Jahre lang produzierte hier ein mittelständisches Unternehmen mächtige Generatoren für Kraftwerke und Schiffsmotoren. Die beiden Ingenieure Yanqinq Qu und Nan Qu arbeiteten in dessen Entwicklungsabteilung. Das Geschäft lief mal besser mal schlechter. Der Betrieb wurde eines Tages übernommen und schließlich geschlossen. Viele der damaligen Mitarbeiter wussten nicht, wie es weitergehen sollte. So auch Christine Durakow, eine lebhafte dunkelhaarige Frau Anfang 60. „Wir standen vor dem nichts“, erinnert sie sich und fasst sich dabei an den Kragen ihrer Bluse, als spüre sie die Beklemmung von damals noch heute. Inzwischen gehört die erfahrene Personalplanerin zum B.E.M.-Team. Sie ist gerade dabei ein paar Unterlagen zu sortieren. Die beiden Qus wollten in der Branche bleiben. Sie wussten, dass es für ihre Generatoren auch weiterhin einen Markt geben würde. Am einfachsten schien ihnen, ein Konstruktionsbüro zu eröffnen. „Das war kein großer Schritt“, erinnert sich Qu, ein schmaler ruhiger Mann mit offenen Gesichtszügen. Ihre Abfindungen steckten sie in Computer und Lizenzen. Gearbeitet wurde 2014 noch von zu Hause aus, später mieteten sie das Büro im Existenzgründerzentrum an. So richtig ins Rollen kam ihr Unternehmen anfangs allerdings nicht „Es war sehr schwierig potenzielle Kunden von der Qualität unserer entwickelten Maschinen zu überzeugen“, sagt der Gründer Qu, Sie konnten nur ihre Konstruktionsdaten anbieten, aber schwerlich nachweisen, wie gut das fertige Produkt letztendlich sein würde. Inzwischen arbeiteten ihnen auch einige der ehemaligen Kollegen, allesamt erfahrene Fachkräfte, zu. „Wir müssen beweisen, dass unsere Konstruktionen richtig sind“, sagte Qu damals zu ihnen. Die Zeit lief ihnen davon, der Druck stieg besonders auf Qu, der inzwischen eine Familie gegründet hatte und die Geburt seines Sohnes erwartete. Sein Plan: „Wir machen unsere Produkte selber“, entschied Qu. Über die überraschten Gesichter der Kollegen freute er sich. Man machte sich sofort auf die Suche nach einem Investor. 2016 stieg ein staatseigener chinesischer Betrieb ein, der bisher Elektromotoren gebaut hatte. In Taicang entstand innerhalb desselben Jahres eine Fertigung für Generatoren.. Ende 2016 bauten sie dort den ersten Prototyp. 2018 dann ging ein weiteres Werk in Wuxi, diesmal ein BEM eigenes, in Betrieb. „Die Lieferketten dort sind sehr gut“, erläutert Qu. Innerhalb kurzer Zeit gelang dem Start Up-Team der Einstieg in den globalen Markt - ein gewaltiges Unterfangen. „Wir hatten keine Wahl“, sagt Qu und schüttelt in Anbetracht des Weges vom 2-Mann Konstruktionsbüro zum globalen Hersteller nachdenklich den Kopf. Inzwischen hatten sie das Softwarehaus DPS, ein Solidworks Reseller, als kompetenten Partner mit ins Boot genommen. Der sollte sie bezüglich computergestützter Berechnung und Konstruktion unterstützen. Auch Account Manager Daniel Tieseler, ihr DPS-Kontaktmann, schüttelt lächelnd den Kopf in Erinnerung an die rasante Weiterentwicklung der B.E.M.-Produktpalette. „Man kann sagen, das Team ist extrem motiviert und zielstrebig“, sagt Herr Tieseler. Die Physikerin Ning Sun, die sich durch ihre Tätigkeit als Betreuerin für Praktikanten und Doktoranden, intensiv mit den computergestützten Programmen beschäftigt hatte, stand in ständigem Austausch mit Daniel Tieseler. Denn nur mit Hilfe einer soliden Software-Plattform, auf der alle Programme reibungslos ineinander greifen, konnte der gerade entstehende Produktbaukasten verwaltet und das Entwicklungstempo der Firma gehalten werden. Das gut ausgebaute Beratungsnetz DPSs nutzten sie anfangs noch intensiv, inzwischen seltener. Herr Vladislav Kugler, einer der Konstrukteure, fügt hinzu: „Die Programme anderer Anbieter wären auch geeignet gewesen, aber bei einem ist die Simulation nicht möglich, bei anderen waren die Lizenzkosten außerhalb des tragbaren Rahmen. SolidWorks ist die goldene Mitte. Das war die richtige Entscheidung.“ Bei BEMPower ging es seit 2016 Schlag auf Schlag weiter. 2017 verkauften sie schon 13 Generatoren, an zwei Kraftwerksbetreiber und in diesem Jahr sollen es 76 werden. Das Team ist inzwischen auf rund 25 Mann angewachsen. In dem Büro in der Marie-Curie-Straße geht es lebhaft zu. An der Stirnwand des rund 40 qm großen Raumes sitzt Stefan Kleber, ein Franke mit leuchtend blauen Augen. Auf seinem Bildschirm läuft gerade das Programm Simulation Professional. Kleber simuliert das Verhalten des Generators beim Auftreten des Kurzschlussdrehmomentes , denn er will den Stator zusätzlich zur Schrumpfpassung, mit Schrauben sichern. „Die Ergebnisse der Simulation zeigen vereinfacht, wie sich der Druck auf die Schrauben auswirkt, das kann sogar ein Praktikant nachvollziehen“, lobt Kleber das Programm. Kleber beschäftigt sich auch mit komplizierten Frequenz- und Festigkeitsberechnungen. „Per Hand würde das Monate dauern. Heute geht so etwas über Nacht“, erklärt der Konstrukteur. Zwei Arbeitsplätze weiter läuft das Programm Flow Simulation. Davor sitzt die blumig gekleidete Ning Sun und betrachtet den Generator auf ihrem Bildschirm. „Dieser Generator ist 10polig, er dreht sehr langsam und vibrationsarm.“ Sie zeigt auf feine blaue Linien um die 3D-Grafik. Diese stellen anschaulich Fluidströme dar und machen sie für den Ingenieur nachvollziehbar. Sie überlegt sich nun, wie die Ströme gelenkt werden müssen - das ist entscheidend für die Langlebigkeit und Leistung des Generators. An der Längsseite des Raumes ist die Diskussion inzwischen beendet und Kugler nimmt eine Maßzeichnung vom Tisch, um die Geometrie des Generators an die Kundenwünsche anzupassen. Dazu braucht er 3D-CAD. Ganz links rendert Huang Chen die Zeichnung eines Generators. Mit den realitätsgetreuen Oberflächen aus der SolidWorks Materialdatenbank sieht der Generator aus wie fotografiert. Sie kümmert sich um das Marketing, dafür braucht sie möglichst anschauliches Bildmaterial. Rechts im Eck sitzt Tao Wang, ein Student mit Brille. Er arbeitet an einem Video, das die Funktionsweise einer Falzmaschine näher erläutert. Dazu benutzt er den Composer von SolidWorks. „Für ein komplexeres Video mit über 100 Einzelteilen brauche ich ungefähr zwei Tage“, sagt der Bachelorand, der von der Eliteuniversität Tongji im Rahmen eines 24-monatigen Austausches nach Deutschland gekommen war. Innerhalb seines ersten Monats bei B.E.M hat er die Falzmaschine selbst konstruiert, er strahlt, als er davon erzählt. Neben den Produkten entwickelt B.E.M auch Maschinen, wie etwa die Falzmaschine, oder eine Maschine für die Rotorwicklung. „Mit dem Feedback der Fertigungs-Kollegen in China können wir die Maschinen schneller und besser gestalten“, erläutert Qu, der zwischendurch im Kindergarten war, um seinen Sohn abzuholen. Der Kleine mit dem BEM-Kappi windet sich aus Qus Armen, er will Papiere schreddern. Ein Ingolstädter Start-Up konstruiert Generatoren in Branchenbestzeit Gleich ums Eck eines schicken Outletcenters liegt das Gründerzentrum Ingolstadt. Vor dem Eingang des funktionalen Flachbaus steht ein buntes Sammelsurium an Fahrrädern. Im Gebäude selbst verweist ein großer Aufsteller auf das China Zentrum Bayern im ersten Stock. Rechts, den Gang hinunter, liegen die Räumlichkeiten von Bayerische Elektrische Maschinen GmbH (B.E.M.). Ein großes helles Büro, in dem ein knappes Dutzend Männer und Frauen arbeiten. Vor einem Rechner sitzen zwei Konstrukteure, stehend daneben ein chinesischer Kollege. Sie diskutieren die Bauform eines Generators: „Der Kühler muss runter, das Ding ist zu hoch“, meint der Ältere, die anderen nicken. Seit knapp vier Jahren entwickelt das B.E.M.-Team der beiden Gründer Yanqinq Qu und Nan Qu hier Generatoren in den Leistungsklassen 0,5 bis 30 Megawatt. In der Stadt an der Donau hat das Geschäft mit Generatoren schon länger Tradition. 60 Jahre lang produzierte hier ein mittelständisches Unternehmen mächtige Generatoren für Kraftwerke und Schiffsmotoren. Die beiden Ingenieure Yanqinq Qu und Nan Qu arbeiteten in dessen Entwicklungsabteilung. Das Geschäft lief mal besser mal schlechter. Der Betrieb wurde eines Tages übernommen und schließlich geschlossen. Viele der damaligen Mitarbeiter wussten nicht, wie es weitergehen sollte. So auch Christine Durakow, eine lebhafte dunkelhaarige Frau Anfang 60. „Wir standen vor dem nichts“, erinnert sie sich und fasst sich dabei an den Kragen ihrer Bluse, als spüre sie die Beklemmung von damals noch heute. Inzwischen gehört die erfahrene Personalplanerin zum B.E.M.-Team. Sie ist gerade dabei ein paar Unterlagen zu sortieren. Die beiden Qus wollten in der Branche bleiben. Sie wussten, dass es für ihre Generatoren auch weiterhin einen Markt geben würde. Am einfachsten schien ihnen, ein Konstruktionsbüro zu eröffnen. „Das war kein großer Schritt“, erinnert sich Qu, ein schmaler ruhiger Mann mit offenen Gesichtszügen. Ihre Abfindungen steckten sie in Computer und Lizenzen. Gearbeitet wurde 2014 noch von zu Hause aus, später mieteten sie das Büro im Existenzgründerzentrum an. So richtig ins Rollen kam ihr Unternehmen anfangs allerdings nicht „Es war sehr schwierig potenzielle Kunden von der Qualität unserer entwickelten Maschinen zu überzeugen“, sagt der Gründer Qu, Sie konnten nur ihre Konstruktionsdaten anbieten, aber schwerlich nachweisen, wie gut das fertige Produkt letztendlich sein würde. Inzwischen arbeiteten ihnen auch einige der ehemaligen Kollegen, allesamt erfahrene Fachkräfte, zu. „Wir müssen beweisen, dass unsere Konstruktionen richtig sind“, sagte Qu damals zu ihnen. Die Zeit lief ihnen davon, der Druck stieg besonders auf Qu, der inzwischen eine Familie gegründet hatte und die Geburt seines Sohnes erwartete. Sein Plan: „Wir machen unsere Produkte selber“, entschied Qu. Über die überraschten Gesichter der Kollegen freute er sich. Man machte sich sofort auf die Suche nach einem Investor. 2016 stieg ein staatseigener chinesischer Betrieb ein, der bisher Elektromotoren gebaut hatte. In Taicang entstand innerhalb desselben Jahres eine Fertigung für Generatoren.. Ende 2016 bauten sie dort den ersten Prototyp. 2018 dann ging ein weiteres Werk in Wuxi, diesmal ein BEM eigenes, in Betrieb. „Die Lieferketten dort sind sehr gut“, erläutert Qu. Innerhalb kurzer Zeit gelang dem Start Up-Team der Einstieg in den globalen Markt - ein gewaltiges Unterfangen. „Wir hatten keine Wahl“, sagt Qu und schüttelt in Anbetracht des Weges vom 2-Mann Konstruktionsbüro zum globalen Hersteller nachdenklich den Kopf. Inzwischen hatten sie das Softwarehaus DPS, ein Solidworks Reseller, als kompetenten Partner mit ins Boot genommen. Der sollte sie bezüglich computergestützter Berechnung und Konstruktion unterstützen. Auch Account Manager Daniel Tieseler, ihr DPS-Kontaktmann, schüttelt lächelnd den Kopf in Erinnerung an die rasante Weiterentwicklung der B.E.M.-Produktpalette. „Man kann sagen, das Team ist extrem motiviert und zielstrebig“, sagt Herr Tieseler. Die Physikerin Ning Sun, die sich durch ihre Tätigkeit als Betreuerin für Praktikanten und Doktoranden, intensiv mit den computergestützten Programmen beschäftigt hatte, stand in ständigem Austausch mit Daniel Tieseler. Denn nur mit Hilfe einer soliden Software-Plattform, auf der alle Programme reibungslos ineinander greifen, konnte der gerade entstehende Produktbaukasten verwaltet und das Entwicklungstempo der Firma gehalten werden. Das gut ausgebaute Beratungsnetz DPSs nutzten sie anfangs noch intensiv, inzwischen seltener. Herr Vladislav Kugler, einer der Konstrukteure, fügt hinzu: „Die Programme anderer Anbieter wären auch geeignet gewesen, aber bei einem ist die Simulation nicht möglich, bei anderen waren die Lizenzkosten außerhalb des tragbaren Rahmen. SolidWorks ist die goldene Mitte. Das war die richtige Entscheidung.“ Bei BEMPower ging es seit 2016 Schlag auf Schlag weiter. 2017 verkauften sie schon 13 Generatoren, an zwei Kraftwerksbetreiber und in diesem Jahr sollen es 76 werden. Das Team ist inzwischen auf rund 25 Mann angewachsen. In dem Büro in der Marie-Curie-Straße geht es lebhaft zu. An der Stirnwand des rund 40 qm großen Raumes sitzt Stefan Kleber, ein Franke mit leuchtend blauen Augen. Auf seinem Bildschirm läuft gerade das Programm Simulation Professional. Kleber simuliert das Verhalten des Generators beim Auftreten des Kurzschlussdrehmomentes , denn er will den Stator zusätzlich zur Schrumpfpassung, mit Schrauben sichern. „Die Ergebnisse der Simulation zeigen vereinfacht, wie sich der Druck auf die Schrauben auswirkt, das kann sogar ein Praktikant nachvollziehen“, lobt Kleber das Programm. Kleber beschäftigt sich auch mit komplizierten Frequenz- und Festigkeitsberechnungen. „Per Hand würde das Monate dauern. Heute geht so etwas über Nacht“, erklärt der Konstrukteur. Zwei Arbeitsplätze weiter läuft das Programm Flow Simulation. Davor sitzt die blumig gekleidete Ning Sun und betrachtet den Generator auf ihrem Bildschirm. „Dieser Generator ist 10polig, er dreht sehr langsam und vibrationsarm.“ Sie zeigt auf feine blaue Linien um die 3D-Grafik. Diese stellen anschaulich Fluidströme dar und machen sie für den Ingenieur nachvollziehbar. Sie überlegt sich nun, wie die Ströme gelenkt werden müssen - das ist entscheidend für die Langlebigkeit und Leistung des Generators. An der Längsseite des Raumes ist die Diskussion inzwischen beendet und Kugler nimmt eine Maßzeichnung vom Tisch, um die Geometrie des Generators an die Kundenwünsche anzupassen. Dazu braucht er 3D-CAD. Ganz links rendert Huang Chen die Zeichnung eines Generators. Mit den realitätsgetreuen Oberflächen aus der SolidWorks Materialdatenbank sieht der Generator aus wie fotografiert. Sie kümmert sich um das Marketing, dafür braucht sie möglichst anschauliches Bildmaterial. Rechts im Eck sitzt Tao Wang, ein Student mit Brille. Er arbeitet an einem Video, das die Funktionsweise einer Falzmaschine näher erläutert. Dazu benutzt er den Composer von SolidWorks. „Für ein komplexeres Video mit über 100 Einzelteilen brauche ich ungefähr zwei Tage“, sagt der Bachelorand, der von der Eliteuniversität Tongji im Rahmen eines 24-monatigen Austausches nach Deutschland gekommen war. Innerhalb seines ersten Monats bei B.E.M hat er die Falzmaschine selbst konstruiert, er strahlt, als er davon erzählt. Neben den Produkten entwickelt B.E.M auch Maschinen, wie etwa die Falzmaschine, oder eine Maschine für die Rotorwicklung. „Mit dem Feedback der Fertigungs-Kollegen in China können wir die Maschinen schneller und besser gestalten“, erläutert Qu, der zwischendurch im Kindergarten war, um seinen Sohn abzuholen. Der Kleine mit dem BEM-Kappi windet sich aus Qus Armen, er will Papiere schreddern. Qu schlendert leise von Arbeitsplatz zu Arbeitsplatz, hier und dort spricht er mit den Kollegen ein paar Dinge ab. In der Mitte des Raumes bleibt er kurz stehen und erzählt, welche Schritte als nächstes geplant sind: da wäre also der deutsche Markt zu knacken. Referenzprojekte die dabei helfen sollten, gebe es nun ja schon. Zusätzlich sei ein Lager vor Ort geplant, um die Lieferzeiten innerhalb Europas zu verkürzen. „Wir sind jetzt schon schnell“, meint er noch, auf dem Weg zur Tür. Hält das motivierte Team sein Tempo, wird jeder Kunde innerhalb von 14 Wochen seine Sondermaschine erhalten – das ist Branchenbestzeit.

KI in der Produktion

Ein Hauch KI weht durch die Produktion Selbstlernende Bildverarbeitungssysteme, intelligente Roboter, eigenständige Produktionsplanungstools sollen einmal alles besser, schneller und preisgünstiger machen Die hilfsbereiten Assistentinnen Cortana, Siri und Alexa sind nicht nur sogenannten Digital Natives geläufig. Wissensfragen beantworten sie jedem PCund Smartphone-Nutzer inzwischen nahezu fehlerfrei. Was die freundlichen Damen und die Künstliche Intelligenz (KI) allerdings im industriellen Alltag leisten können, wird kontrovers beurteilt. Die Aufmerksamkeit auf das Thema KI ist jedenfalls sehr hoch. Der Wissenschaftler Gunar Ernis spricht von einem regelrechten ‚KI-Hype‘, der im Produktionsumfeld ausgebrochen sei. Dr. Gunar Ernis ist am Fraunhofer IAIS als Data Scientist tätig. In der Automobilindustrie etwa betreibt fast jeder Hersteller ein oder mehrere KI-Projekte, doch auch andere forschen und testen. „KI-Themen erleben gerade eine Renaissance“, beobachtet auch Prof. Detlef Zühlke, der im Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI), dem größten KI-Forschungsinstitut weltweit, leitend tätig ist. Als akademisches Fachgebiet existiert die KI bereits seit Mitte der 1950er Jahre. Da viele KI-Technologien extrem leistungsfähige Rechner benötigen, dauerte es jedoch Jahrzehnte, bis erste Anwendungen ihren Weg in die kommerzielle Nutzung fanden. Das hat sich geändert. „Heute können für Deep Learning mehrdimensionale neuronale Netze, die in die Tiefe gehen, aufgesetzt werden – und das ist von der Rechenleistung extrem aufwendig“, sagt Prof. Zühlke. Die Umsätze mit ‚Smart Machines‘ wachsen um fast 15 % jährlich. Laut der US-amerikanischen Marktexperten von BBC Research umfasst der Gesamtmarkt derzeit rund 7,4 Mrd USDollar und werde bis 2021 auf 15,0 Mrd US-Dollar anwachsen. Siemens ist eines der Unternehmen, das vom KI-Hype erfasst wurde. „Siemens ist im Einsatz innovativer Technologien schon immer Vorreiter gewesen“, sagt Dr. Bernhard Quendt, CTO Siemens Digital Factory Division. Das Potenzial der KI-Technologien schätzt Quendt pragmatisch ein: „Hinter dem Begriff KI verbirgt sich ein sehr breites Feld. Auf rein wissenschaftlicher Ebene hören sich viele Dinge immer großartig an, doch wenn sie dann mit den Bedingungen der Realität konfrontiert werden, folgt häufig die Ernüchterung. KI birgt eine ganze Reihe von Vorteilen, aber auch Risiken“, so Quendt. Geht es zum Beispiel um den Einsatz von Deep Learning-Systemen in komplexen Produktionsanlagen, zeigen sich schnell Grenzen. „Deep Learning gibt es bereits länger für kleinere Datenmengen, doch die größeren neuronalen Netze brauchen mehr Daten. Die Anzahl der Parameter für diese Vorhersagemodelle sind extrem hoch“, sagt Ernis und nennt eine Faustregel, die besagt, dass für jeden Parameter, den man in dem Modell anpassen kann, 10 Datenpunkte benötigt werden. „In einem tieferen neuronalen Netz gibt es ungefähr 100 000 anpassbare Parameter, also 1 Mio Datenpunkte, und die sind nicht aus jeder Anlage extrahierbar“, so Ernis. Außerdem beruht Deep Learning auf dem Prinzip des Lernens durch Fehler. „Einer Produktionsanlage, die selbstständig lernen und sich verbessern soll, müsste gestattet werden, Fehler zu machen. Und das heißt gegebenenfalls auch Ausschuss zu produzieren, denn Fehlentscheidungen gehören zu einem Lernprozess dazu. Das können wir uns in einer realen Produktion aber meistens nicht leisten“, betont Prof. Zühlke. Der Siemens-Mann Quendt sieht das ähnlich: „Ein ‚Lernen durch Fehler‘ ist in der Industrie natürlich heikel bis indiskutabel und es müssen andere Herangehensweisen gewählt werden.“ Und die gebe es, so Quendt. Wenn das benötigte Neuronale Netz beispielsweise nicht ganz so weit in die Tiefe gehen muss, sieht das schon ganz anders aus. „Einfacher ist es, KI in eingeschränkteren Einsatzfällen einzusetzen, Smarte Produktion: In Villach optimieren Forscher von Infineon, Siemens und mehreren Universitäten gemeinsam Produktionsabläufe mit künstlicher Intelligenz. Drei Einschätzungen zum Thema KI in der Produktion Dr. Bernhard Quendt, CTO, Digital Factory Division, Siemens „Im Moment stelle ich fest, dass sich die Spreu vom Weizen zu trennen beginnt. KI wird allmählich ‚Ingenieur-tauglich‘ und wandert aus der Wissenschaft in Produktionsbetriebe. Mit unseren Softwaretools und Dienstleistungen treten wir an, die Vorzüge von KI für unsere Kunden nutzbar zu machen. “ Prof. Detlef Zühlke, DFKI „Ich habe noch keine Beispiele für KI in dieser Form in realen Produktionsumgebungen gesehen. Häufig wird ein Parallelsystem gebaut, um zu analysieren, wie es sich benimmt. Noch sehen die Endkunden und die Betreiber nicht, was sie davon haben könnten. Denn die Fragestellungen, um die es geht, sind sehr abstrakt. Deswegen tun sich die Firmen schwer damit.“ Dr. Gunar Ernis, Fraunhofer IAIS „Meiner Beobachtung nach sind einige große Firmen über die Experimentierphase hinaus und tätigen bereits erste Probeläufe. Dabei geht es häufig um Condition Monitoring und Predictive Maintenance, um die Vorhersage von Qualität am Ende der Produktion.“ wie etwa der Mustererkennung. Die Systeme können in kurzer Zeit anhand einer größeren Anzahl von Bildern aus einer Datenbank lernen und danach in den produktiven Einsatz gehen. An der Stelle macht KI durchaus Sinn“, so Zühlke. Ernis sieht den größten Benefit der KI-Modelle darin, dass sie tatsächlich recht sichere Vorhersagen liefern können – sobald sie trainiert worden sind. „Sie können den Nutzer unterstützen, Entscheidungen zu treffen. Sie können Vorhersagen über die Wahrscheinlichkeit von Defekten oder Mängeln treffen. Anlagen können sich damit selber überwachen“, schwärmt er. Doch auch hier gilt wiederum, dass die Systeme erst einmal parallel zum Realbetrieb trainiert werden müssen, oder aber, dass ihre Vorhersagen und Vorschläge über längere Zeit hinweg von Menschenhand verifiziert werden müssen und nicht für unmittelbare Eingriffe in den Produktionsprozess genutzt werden können. Doch wozu dann der Aufwand? „Noch sehen die Endkunden und die Betreiber nicht, was sie davon haben könnten“, meint daher der Maschinenbauer und Informatiker Zühlke. Das läge wohl auch daran, dass die Fragestellungen, um die es gehe, vielen zu abstrakt seien. „Wir reden über Wissen, das in klare analytische mathematische Regeln übersetzt werden muss“, so der DFKI-Experte. Um etwa Fertigungsaufträge besser einzutakten, müssten Kriterien für Optimierungsalgorithmen definiert werden. Doch welches sind geeignete Messparameter, um das zu messen? „Auf die Schnelle ideale Messwerte festzulegen, kann nicht gelingen, das dauert in industriellen Umgebungen noch ein paar Jahre“, meint daher Zühlke. Ernis hingegen sieht die KI in einigen Gebieten schon fortgeschritten auf Weg in die Anwendung: „Meiner Beobachtung nach sind einige große Firmen über die Experimentierphase hinaus und tätigen bereits erste Probeläufe. Dabei geht es häufig um Condition Monitoring und Predictive Maintenance“, so der Fraunhofer-Experte. Computer sind dem Gehirn an Rechenleistung weit überlegen, dennoch löst der Mensch komplexe Probleme oft schneller, weil er intuitiv vorgeht. Sabine Spinnarke

Organische Leuchtkraft

OLEDs versprechen tolle Designs, sind winzig klein und sparsam im Verbrauch,allein ihr Preis bremst den Erfolg: -------- 2016 wurden die ersten Fahrzeuge deutscher Hersteller mit OLEDs (organie light emitting diode) ausgerüstet, Allerdings mit starren glasbasierten Exemplaren statt mit den reizvolleren flexiblen OLEDs und erst einmal auch nur in der Heckbeleuchtung. Audi, Hella und Osram beschäftigen sich seit 2013 in einem gemeinsamen Forschungsprojekt (R2D2) mit dieser neuen Lichtquelle, die laut Audi aus ästhetischen Gründen besonders hohes Potenzial zu bieten hat: „Mit der OLED-Technik können wir einzigartige Animations- und 3D Effekte umsetzen - äußerst präzise und dazu völlig frei, denn die Lichtquelle ist gleichzeitig Designfläche“, sagt Stephan Berlitz, Leiter Entwicklung Innovationen Licht/Sicht bei Audi, Doch auch dem Konstrukteur entstehen Vorteile: „OLEDs sind ultradünn und es müssen daher keine zusätzlichen Optiken und Reflektoten mehr eingebaut werden‘, ergänzt OLED Projektleiter Dr. Werner Thomas. Die OLEDs für Audi stammen aus der Regensburger Produktion von Osram OLED. Schon im Jahr 2011 begann OSRAM, OLEDs für Automotive und Allgemeinbeleuchtung zu produzieren. Die Pilotlinie von damals läuft noch immer, Doch nun, da die Automobilhersteller langsam beginnen, Feuer zu fangen, könnte es in Regensburg bald um höhere Produktlonsvolumina gehen. „Premiumhersteller wie Audi und BMW sind immer auf der Suche nach den besten und innovativsten Technologien und dazu zählen eindeutig die OLEDS“, sagt Dr. Karsten Diekmann, Leiter Produktentwicklung und Marketing bei Osram OLED. Auch er sieht Vorteile in puncto Ästhetik. „Die Leuchtflächen sind extrem homogen, das gibt ihnen eine hohe Wertigkeit. Sie wirken ähnlich wie eine Spiegelfläche*, schwärmt Dr. Dieknann. Der Audi TT RS, BMW M4 GTS sind die ersten Serienfahrzeuge mit Osram-OLEDs. Noch größere Freiräume wird es geben, wenn die OLEDserst einmal auf flexiblem Substrat aufgebracht werden können. Eines der Ziele von R2D2, dem vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderten Projekt. Einen Prototypen auf Basis des Audi TT gibt es bereits. Für OLEDSsist Automotive eine Art Feuerprobe:; „Wir treffen auf extreme klimatische Verhältnisse, extreme Temperaturen, Feuchtigkeit, Schadgas und Sonneneinstrahlung. Das alles müssen OLED-Leuchten aushalten, zuverlässig und langlebig“, so der Os- Tam-Manager. OLEDsbestehen aus drei Kernelementen, einem leitend beschichteten Substratglas, dem sehr dünnen lichtemittierenden Schichtstapel aus verschiedenen Chemikalien, die auf Kohlenstoff basieren, und der Dünnfilmverkapselung zum Schutz gegen Umwelteinflüsse, Die Kunst besteht in dem Aufbau dieser Schichten, ihrer Dicke und der jeweiligen Konzentration der Chemikalien. „In der Dünnschichtverkapselung sind wir Spitzenreiter“, so Diekmann, Eine besonders für Autonotive extrem wichtige Fertigkeit, da hier der Alterungsprozess der OLEDsein zentrales Thema ist: „Die hermetische Verkapselung des Bauteils stellt in der Entwicklung flexibler OLEDs eine Herausforderung dar. Sind starre OLEDs mit einem wasser- und sauerstoffundurchlässigen Glassubstrat versehen, weisen Substrate wie Kunstoff- oder Metallfolie der flexiblen OLEDseine weitaus höhere Durchlässigkeit für Feuchtigkeit auf“, heißt es in der R2D2- Projektbeschreibung, Noch werden die OLEDs im Reinraum hergestellt. Die Materialien werden unter Vakuum aufgedampft. Das macht sie teuer. Die Kosten für OLEDssind im Vergleich zu LEDs zu hoch, um sich derzeit auf anderen Beleuchtungsmärkten durchzusetzen: „Um zum Beispiel großflächige OLED-Beleuchtungen preiswert fertigen zu können, sollten nicht die sehr teuren Vakuum-Sublimationstechnologieneingesetzt werden. Erst wenn hoch-effiziente OLEDsdurch geeignete OLEDDruckverfahren gefertigt werden können,dürfte es einen Durchbruch geben“, meint daher Prof. Dr. Hartmut Yersin vom Institut für Physikalische Chamie der Universität Regensburg. Noch geht dies allerdings nicht. „Druckprozesse sind aktuell weniger geeignet, da sie die Reinheitsanforderungen noch nicht erfüllen. Sie bieten aberein großes Potenzial, sagt Dr. Diekmann. Für OSRAM bleibtes also erst einmal bei Automotive und der Pilotlinie. Das Feld Allgemeine Beleuchtung umfasst 70% des Lichtmarkts, gefolgt von der Automobilbranche mit 20% der Umsätze. Osram-Vorstandschef Olaf Berlien äußerte gegenüber der Mittelbayrischen Zeitung, dass der Markt für Laser- und OLED-Anwendungen im Autobereich im Jahr 2025 bereits ein Volumen von rund 1,1Mrd Euro umfassen werde. Doch auch der Markt Allgemeine Beleuchtung reizt Osram. „OLEDs für die Industrie, Maschinen und andere Allgemeinbeleuchtungsanwendungen sindein Thema, das bei OSRAM gleich an zweiterStelle steht“, so Diekmann. Dieser Markt ist. noch nicht reif. Der Wandel von klassischen Leuchtmitteln zu LEDs hat dort ‚gerade erst begonnen. „Allgemein sind die Eintrittsschwellen in diesem von Mittelständlern dominierten Markt höherals bei den Automobilherstellern“, so Diekmann. Professor Yersin rechnetfest damit, dass OLEDssich eines Tages auch in der Breite durchsetzen: „Ich schätze schon, dass es für OLEDs auch im Beleuchtungssektor einen Massenmarkt geben wird, die Frage ist nur wann?“ Dennschließlich verbrauchen OLEDsweniger Energie und werden, so der Wissenschaftler, demnächstrelativ einfach und preiswert zu fertigen sein. Yersins Einschätzung teilt Dr. Jürgen Laur, Director of Marketing and Sales OLED bei Merck. Er weiß, dass die Hersteller von OLED-Materialien „alle mit Hochdruck an Materialien für gedruckte OLEDs arbeiten.“ Bei Merck jedenfalls habe die Materialentwicklung be- Teits große Fortschritte gemacht. „Im Labor erreicht man Performance- Werte, die gedruckte Produkte in greifbare Nähe rücken lassen“, sagt Dr. Laur. Merck nimmtim Bereich Display-Materialien eine führende Rolle ein und strebt, nach eigener Aussage, danach, bis 2018 auch einer der führenden Anbieter von OLED-Materialien zu sein. Außerhalb des Beleuchtungsmarkts dominieren asiatische Hersteller den OLED-Markt mit OLED-Displays für Smartphones, Smartwatches und zum Teil auch OLED-Fernsehern - allen voran Samsung. Doch den Massenmarkt für großformatigere Displays haben auch sie noch nicht erreicht, schließlich gibt es noch einige technologisch-wissenschaftliche Fragenzu klären: ein großes Manko der OLED-Technologie hängt mit dem Material Iridium zusammen, das die Hersteller als Emissionsträger nutzen. „Iridium gehört zu den seltensten Metallen der Erde“, sagt Prof. Yersin. Nur fünf Tonnen weltweit werden Jahr für Jahr gefördert. Wollte man OLEDsin der Allgemeinbeleuchtung oder für Großbildschirme nutzen, führte dies zu massiven Rohstoffproblemen und drastischen Preissteigerungen. Doch um andere Massenmärkte, wie etwa die Beleuchtungstechnik, zu erschließen, muss man auf Alternativen wie beispielsweise Kupferkomplexe oderorganische Emitter- Materialien zurückgreifen. Für Handys ist dies weniger relevant, „Vom Iridium-Rohstoff braucht man für Handys so geringe Mengen, dass es preislich kaum ins Gewichtfällt“, so Yersin. Auch wird ein Handy in der Regel nach zwei Jahren ausgetauscht, Andere OLED-Materialien hingegen verlieren ihre Leuchtkraft im Laufe der Zeit. Insbesondere die blauen OLEDssind besonders anfällig für Feuchtigkeit und Sauerstoff. Ein SchwerpunktYersins Forschungsarbeiten an der Uni Regensburg liegt im Bereich der Entwicklung und Charakterisierung von lumineszierenden Materialien für OLEDs. Yersins Arbeitsgruppe hatbereits vor über einer Dekade Vorschläge entwickelt, wie Emitter auf Basis von Iridiumverbindungenzu ersetzen sein könnten, „Unser Verfahren heißt Singulett-Harvesting, und es nutzt den TADF-Effekt“, so Yersin. TADF bedeutet thermisch aktivierte verzögerte Fluoreszenz. Dieses Verfahren hatsich inzwischen in Forschungskreisen und auch bei Herstellern als vielversprechendes Verfahren zur Erzeugung sogar von blauem Lichterwiesen. „Zum Beipiel arbeiten an einer Universität in Japan über 30 Postdocs nur an der TADF-/ Singulett-Harvesting-Thematik“, berichtet Yersin. Damit sei esim Prinzip möglich, preiswertere Materialienals Iridium-Verbindungen einzusetzen. Doch welche, und wie verhalten sich diese über einen längeren Zeitraum? „An diesen Fragen wird weiterhin intensiv geforscht“, so Yersin, Der Wissenschaftler nennt Kupfer- und Silber- Verbindungen, aber auch rein organische Materialien,die bereits gute Eigenschaften gezeigt hätten. Er verweist auf zahlreiche Patente, die sich aus Forschungsergebnissen seiner Arbeitsgruppeergebenhätten. Umso erstaunlich, dass es den schmucken OLEDsnoch immer nicht gelungenist, sich flächendeckend durchzusetzen. Die ersten Patente entstandenbereits in den 80er Jahren. „Möglicherweise hat die Marktentwicklung etwas länger gedauert als gedacht“, sagt Diekmann und fügt hinzu: „Tatsache ist aber, dass heute etwa 30% aller Mobiltelefone OLEDDisplays enthalten“

Arbeit 4.0